Click meets Brick: Warum D2C-Marken den stationären Handel für sich entdecken

Emma – ihres Zeichens eine DER deutschen Erfolgsstorys der letzten Jahre in der D2C-Welt: Der Online-Anbieter für Matratzen mit „Gutschlaf-Garantie“ ist rasant gewachsen und hat global expandiert. Doch zuletzt war der Höhenflug von Wachstumsschmerzen begleitet: Margendruck, Lieferverzögerungen, Strukturprobleme, Personalabbau. Nun liegen Emma-Produkte im Regal von Aldi.

Der Bruch mit dem Online-Modell bietet strategische und marktseitige Chancen

Ein ehemals reines Online-Unternehmen nutzt die Offline-Strahlkraft eines Lebensmittel-Discounters mit attraktiver Non-Food-Heritage, um Volumen und Reichweite (insbesondere in neuen Kundengruppen) zu sichern. Aldi profitiert zugleich von der Strahlkraft der Marke Emma, die für Modernität, Design und Qualität steht und nutzt diese, um das eigene Image über die Rolle des reinen Preisführers hinaus hin zum „Dealmaker“ für exklusive In-Out-Aktionen zu schärfen. Beide Marken nutzen also die Synergie aus Reichweite, Relevanz und Vertrauen: Emma geht von „Click to Brick“ und erschließt neue Kundensegmente sowie Impulskäufe, während Aldi seine aktuelle Preiskampfpositionierung um Sortimentskompetenz und Exklusivität erweitert.

Emma ist kein Einzelfall - Die Stationalisierung Mit System

Emma reiht sich ein in eine wachsende Zahl ehemals reiner Online-Marken, die den Weg in den stationären Handel gefunden haben. Beispiele wie HelloBody, Banana Beauty oder Mermaid+Me, die über Kooperationen mit Offline-Drogeriehändlern ihre Reichweite und Markenbekanntheit ausbauen, zeigen denselben Trend. Auch YFood, ursprünglich ein Social-Media-Startup, ist längst fester Bestandteil den Regalen von Rewe, Edeka, Aldi und dm.

Ebenso hat sich KoRo, einst eine reine Online-Marke, mit eigenen Platzierungen im Lebensmitteleinzelhandel etabliert. Zugleich lässt sich beobachten, dass Online-Händler selbst den Offline-Weg gehen und eigene stationäre Präsenz aufbauen – etwa Westwing mit Showrooms in Großstädten, um ihre Markenwelt und Produkterlebnis physisch erlebbar zu machen.

It’s a match!

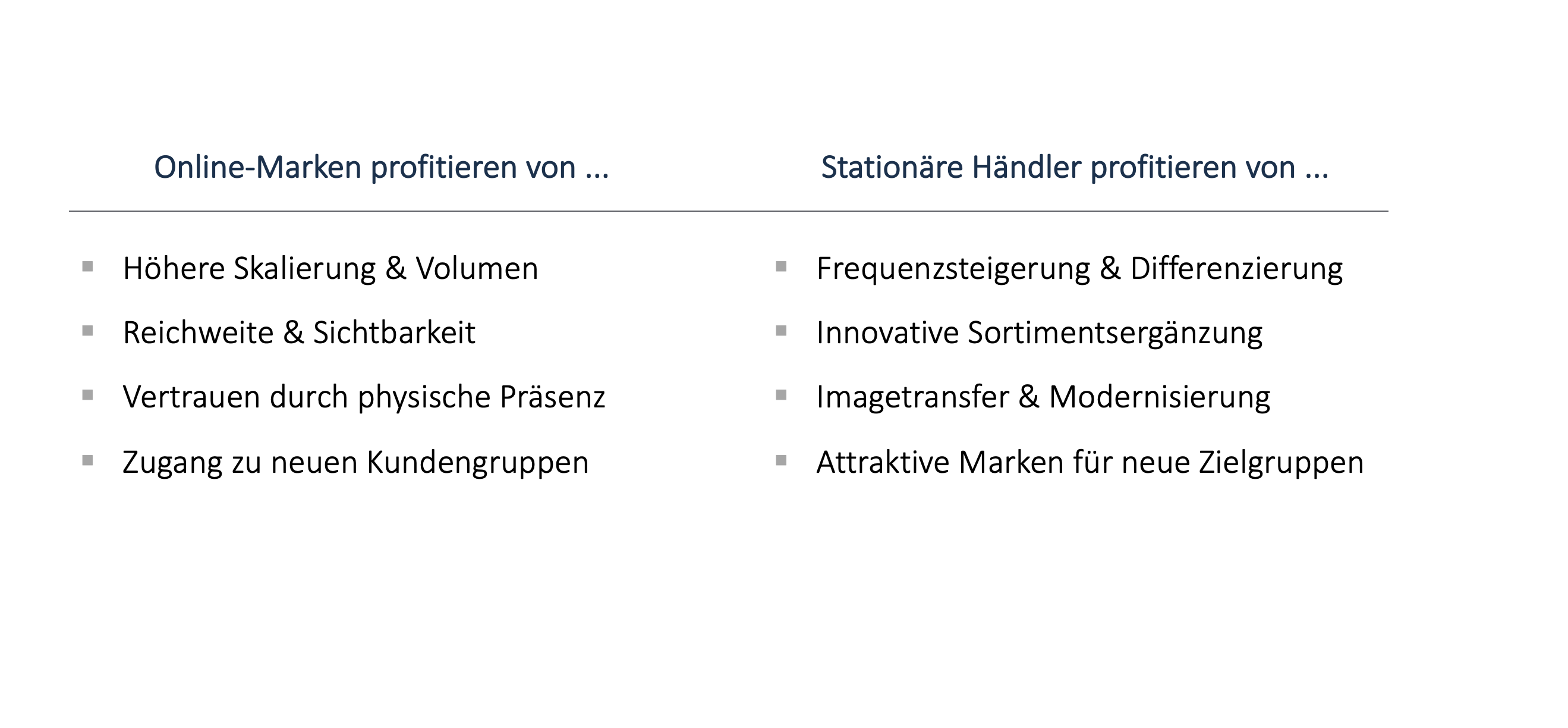

Digitale Marken suchen physische Präsenz, um Vertrauen, Sichtbarkeit und Skalierung zu schaffen. Für Online-Marken und stationäre Händler bieten Kooperationen klare Vorteile. Online-Marken haben mit dem stationären Handel einen enormen Multiplikator – kein anderer Kanal bietet eine vergleichbare Reichweite. Über den stationären Handel erschließen sie Volumen und Umsatzpotenziale, die online mittelfristig nicht profitabel realisierbar wären.

Umgekehrt erhält der Handel eine innovative Sortimentsergänzung und neue Impulse für trendige Warengruppen, welche anziehend für andere, insbesondere jüngere Zielgruppen wirken. Beide Seiten profitieren von gesteigerter Reichweite, Markenaufwertung und wechselseitigem Imagetransfer – vorausgesetzt, es besteht der richtige „Marken-Fit“.

Vorsicht bei der Partnerwahl

Wie sensibel diese Balance sein kann, zeigt aktuell das Beispiel dm: Der Händler aus Karlsruhe steht für Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und Vertrauen, hat aber zugleich Produkte des Online-Giganten Shein ins Regal gebracht. Der Schritt erfolgte in der Hoffnung, die U30-Zielgruppe zu erreichen. Ein Vorhaben, das zwar Reichweite verspricht, zugleich aber das Markenprofil auf die Probe stellt.

Status "Kompliziert"

Stationäre Händler monieren in der Zusammenarbeit mit den „neuen“ Partnern vermehrt, dass sie von D2C-Marken lediglich als Sprungbrett genutzt werden. Der Vorwurf im Detail:Die Kundschaft wird im stationären Handel auf die Marke aufmerksam gemacht und anschließend nachhaltig im Onlineshop mit speziellem Online-Sortiment und Spezial-Angebot günstiger, breiter und margenträchtiger bedient.

Die Grenzen zwischen Online- und Offline-Kanälen verschwimmen auch sortimentsseitig mehr und mehr – und das nicht erst seit gestern, auch wenn viele Unternehmen sie noch immer theoretisch ziehen. Entscheidend ist längst nicht der Kanal, sondern der Zugang zum Kunden. Gleichwohl verharren viele Unternehmen weiterhin in kanalbezogenen Denkweisen, Funnel-Logiken und linearen Journeys, während sich Kunden längst selbstverständlich zwischen Plattformen, Welten und Kontaktpunkten vor- und zurückbewegen.

Die Trennung zwischen Online und Offline existiert nicht beim Kunden, sondern vor allem in den Organisationen selbst. Getrennten Verantwortlichkeiten und Budgets, fragmentierten Kundendaten, uneinheitlichen Preis- und Sortimentslogiken. Auch die Markenkommunikation folgt oft noch zwei Welten: digital modern, stationär traditionell. So entsteht kein konsistentes Markenerlebnis, sondern ein Bruch zwischen Onlineshop, Kampagne und Ladenfläche, was insbesondere digital-affine Kundengruppen nicht mehr überzeugt.

Wer künftig Wirkung erzielen will, braucht keine Kanalstrategien, sondern relevante Präsenz und vor allem hohe Reaktivität über alle Berührungspunkte hinweg – dort, wo Kunden tatsächlich sind, Trends entstehen und Kaufentscheidungen getroffen werden.

Bereit, den nächsten Schritt zu gehen?

Ob erste Gedanken oder konkrete Pläne – wir hören zu, fragen nach und entwickeln gemeinsam weiter. In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir, wo Sie stehen und wie wir Sie unterstützen können.