Vertriebsmanagement der Zukunft: Cross-funktionales Organisations- und Zusammenarbeitsmodell

Das Umfeld für Banken und Sparkassen befindet sich seit Jahren im Wandel. Insbesondere veränderte Kundenanforderungen, neue Wettbewerber, schnellere technische Entwicklungszyklen und der demografische Wandel treiben die Weiterentwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen voran und erfordern eine immer stärkere Verzahnung von Kompetenzen und Organisationseinheiten. Entsprechend gewinnen neue Zusammenarbeitsmodelle an Bedeutung: Ausgehend von der IT haben sich agile Arbeitsweisen vielerorts etabliert und breiten sich zunehmend auf weitere Unternehmensbereiche aus.

Gerade das Vertriebsmanagement ist mit seinen vielfältigen Schnittstellen zu Stabs- und Marktbereichen prädestiniert, von diesen veränderten Organisations- und Zusammenarbeitsmodellen zu profitieren. Die Kombination aus strategischer Steuerung, konzeptioneller Nähe zu den Kunden und ihren Bedarfen sowie die bereits vorhandene interdisziplinärer Zusammenarbeit macht es zu einem idealen Ausgangspunkt für die Etablierung cross-funktionaler Organisationsformen.

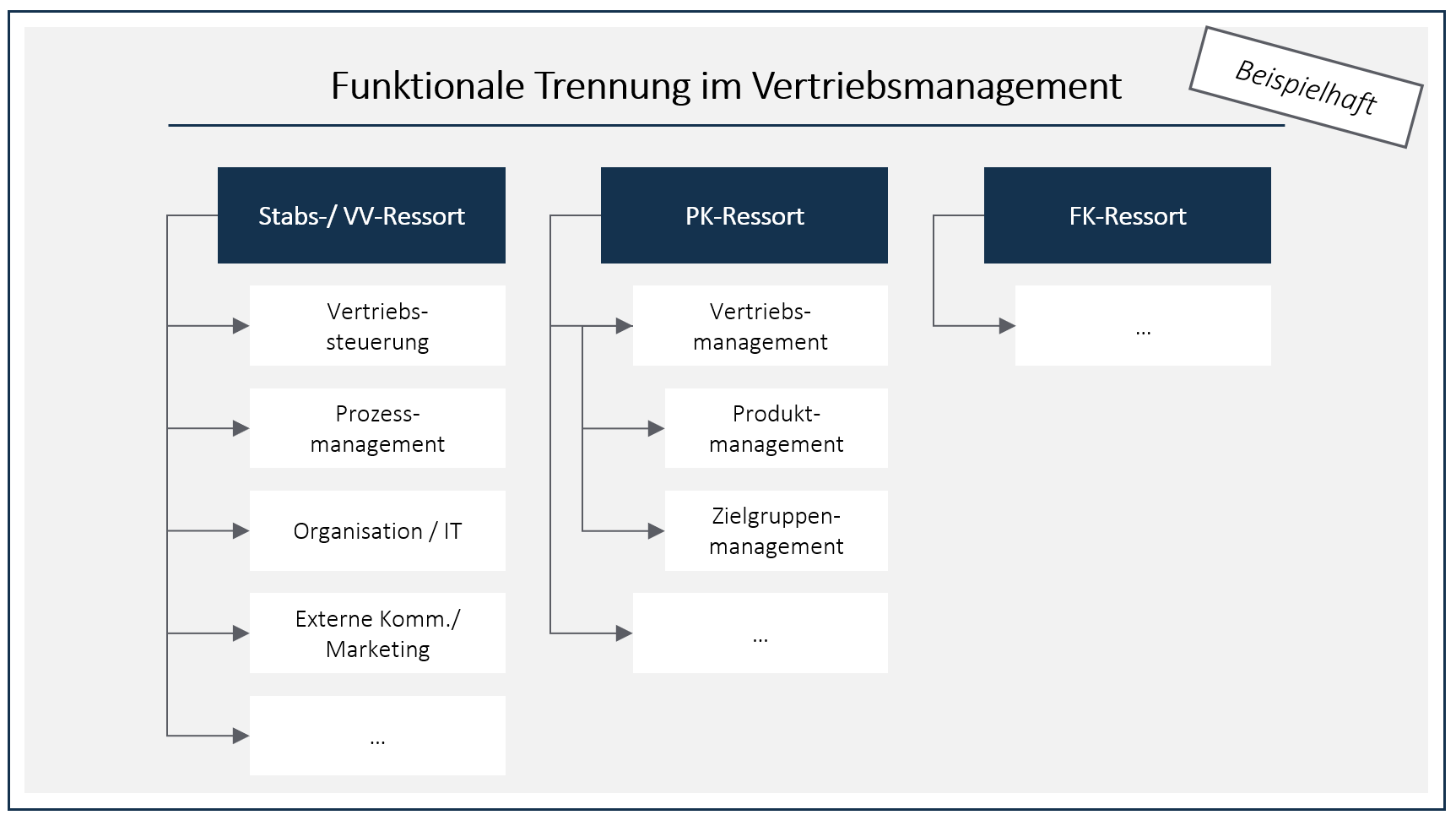

Bisher dominiert funktionelle Trennung im Vertriebsmanagement

Doch die Praxis sieht häufig anders aus. Insbesondere in vielen kleinen und mittelgroßen Instituten dominieren noch immer „klassische“, funktional getrennte Strukturen: Produkt-/ Prozessmanagement, Vertriebssteuerung, Marketing, Service und IT arbeiten oft in Silos, die über Schnittstellen miteinander verbunden sind. Entscheidungen werden entlang traditioneller Hierarchien getroffen, was zu langen Abstimmungsprozessen, begrenzter Kundenorientierung und geringerer Innovationsgeschwindigkeit führt. Zusammengefasst lassen sich dabei sechs (teils zusammenhängende) Kernherausforderungen beobachten, die diese funktionale Trennung mit sich bringt:

- Zu geringe strategische Ausrichtung und fehlende Transparenz: Oft ist kein zentraler strategischer „Fahrplan“ vorhanden bzw. den Beteiligten nicht bekannt

- Fehlende Verantwortung / Ownership: Durch die Vielzahl an Beteiligten und kommt es häufig zu „Verantwortungsdiffusion“

- Komplexe Schnittstellen / Zusammenarbeit: Zahlreiche Schnittstellen erhöhen den Abstimmungsaufwand und erschweren die Zusammenarbeit

- (Bedarfs- und potenzialorientierte) Kundenorientierung: Kundenbedarfe und Potenziale stehen zu wenig im Fokus bzw. sind nicht zielgruppendifferenziert

- Lange Time-to-Market: Komplexe Entscheidungswege und Zusammenarbeit sowie fehlende Stringenz verzögern sich Innovationen / Markteinführungen

- Frustration der Mitarbeitenden: Ineffiziente Zusammenarbeit und „fehlende Sinnhaftigkeit“ wirken sich negativ auf Zufriedenheit und Motivation aus

Zusammenarbeit im Vertriebsmanagement cross-funktional ausrichten

Durch die Transformation von dieser funktionalen Trennung hin zu einer, auf cross-funktionaler Zusammenarbeit basierenden, modernen Organisationsform lassen sich die genannten Herausforderungen wirksam adressieren. Alle relevanten Aspekte werden dabei entlang klar definierter Kundenbedarfs- oder Zielgruppencluster gebündelt. Für jedes dieser Cluster übernimmt ein eigenständiges Team die volle Verantwortung und vereint alle relevanten Kompetenzen – von Produkt- und Prozessmanagement über IT und Marketing bis hin zu Compliance und Regulatorik.

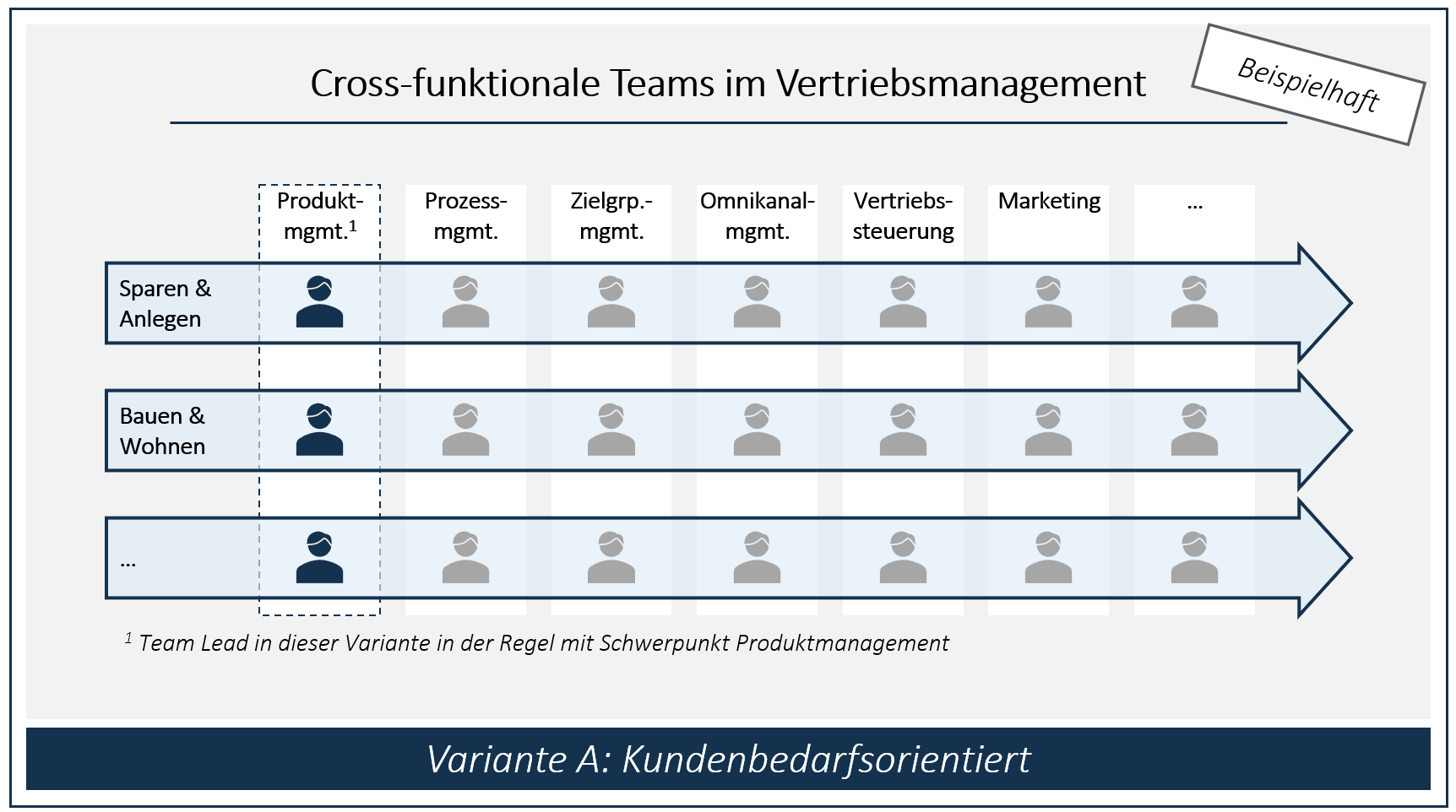

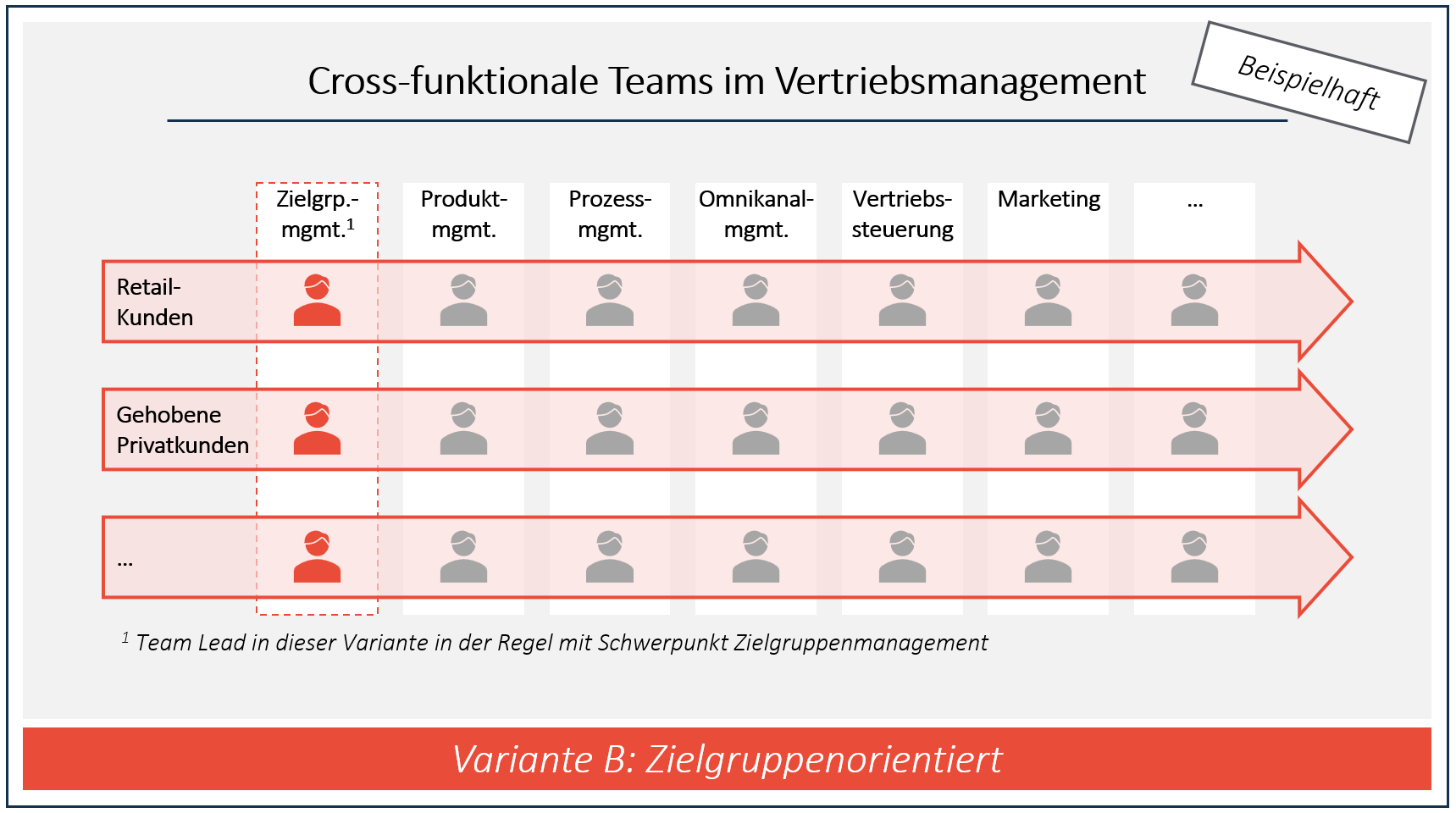

Zentrales Prinzip ist dabei immer eine klare Ende-zu-Ende Verantwortung der Teams und des jeweiligen Team-Leads für die zugeordneten Themencluster. Basierend darauf lassen sich zwei grundsätzliche Varianten für das Vertriebsmanagement unterscheiden:

Variante A: Kundenbedarfsorientierte, cross-funktionale Organisation

Die Teams werden nach zentralen Kundenbedürfnissen (z. B. „Bauen & Wohnen“, „Sparen & Vermögensaufbau“) strukturiert. Alle relevanten Kompetenzen – von Produktentwicklung über Marketing bis IT – bündeln sich entlang dieser Wertströme. Dadurch können Lösungen entwickelt werden, die spezifische Bedarfs- und Produktaspekte optimal abdecken und schnell in den Markt gebracht werden.

Variante B: Zielgruppenorientierte, cross-funktionale Organisation

Hier erfolgt die Strukturierung nach klar abgegrenzten Zielgruppen (z.B. Private Banking, gehobene Privatkunden, Retail Kunden – ggfs. unter Berücksichtigung weiterer Aspekte wie Alter, Digitalaffinität, etc.). Jedes cross-funktionale Team verantwortet die komplette Wertschöpfungskette für seine Zielgruppe. So lassen sich Produkte, Services und Kommunikation konsequent auf die Potenziale, Besonderheiten und Erwartungen der jeweiligen Kunden ausrichten.

Klare Governance und Steuerung sind wesentlicher Erfolgsfaktor

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung ist ein klar definiertes Governance- und Steuerungsmodell entscheidend für eine effiziente und zielgerichtete Zusammenarbeit in cross-funktionalen Teams.

Dies beginnt bei der Ausgestaltung der Teamstrukturen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei eine klare Zuordnung der Mitglieder / Mitarbeitenden in den einzelnen Teams. Je nach Bedarf gliedert sich das Team in Kernteam (dauerhaft), erweitertes Kernteam (themenabhängig) und Stakeholder- bzw. Expertenteam (situativ).

Die Teams sollten möglichst eigenständig entscheiden und arbeiten können. Dazu gehören neben einer Zielsetzung mit eigenen Ambitionsniveaus in Form von KPIs, wie z.B. Abschlussquoten und Kundenzufriedenheit, insbesondere eine gewisse Budgethoheit sowie die Möglichkeit die Themen innerhalb der eigenen Verantwortlichkeit selbstständig zu priorisieren.

Die Marktbereiche können dabei als „Business Owner“ im Rahmen definierter Steuerungsgremien direkten Einfluss auf die Priorisierung der einzelnen Teams nehmen. Abhängigkeiten sowie die gesamtheitliche Roadmap werden durch ein übergreifendes Portfoliomanagement gesteuert.

Ein cross-funktionales Organisations- und Zusammenarbeitsmodell bietet zahlreiche Vorteile

Richtig umgesetzt ergeben sich zahlreiche Vorteile durch eine cross-funktionale Organisation bzw. Zusammenarbeit. Zusammengefasst lässt sich der Mehrwert entlang der folgenden sechs Dimensionen beschreiben:

- Stärkere strategische Steuerung: Durch klare Governance- und KPI-Mechanismen können Prioritäten gezielt gesetzt, Ressourcen optimal genutzt und strategische Ziele zuverlässig erreicht werden

- Konsequente Kundenzentrierung: Die Organisation richtet sich klar an den Kundenbedarfen bzw. Zielgruppen aus, wodurch Produkte und Services passgenau entwickelt werden

- Effizienz und Geschwindigkeit: Kurze Entscheidungswege, wenig Reibungsverluste an Schnittstellen und eine deutlich verkürzte Time-to-Market steigern die Leistungsfähigkeit

- Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit: Die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen fördert kreative Lösungen, beschleunigt Produktentwicklungen underleichtert Reaktionen auf neue Marktanforderungen

- Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität: Sinnstiftende Aufgaben, Verantwortung und echte Gestaltungsspielräume erhöhen Zufriedenheit, Motivation und Bindung

- Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit: Das Modell ist nahtlos anschlussfähig an weitere (hausweite) strategische Initiativen und Projekte und lässt sich erweitern bzw. auf weitere Organisationseinheiten ausweiten

Fazit

Selbstverständlich gilt auch hier: eine pauschal richtige Lösung gibt es nicht – entscheidend ist eine zur Unternehmensstrategie passende Organisationsform. Der skizzierte Ansatz bietet jedoch klare Vorteile gegenüber klassisch funktional getrennten Strukturen und hat sich in der Praxis bewährt. So kann das Vertriebsmanagement eine Vorreiterrolle bei der unternehmensweiten Etablierung moderner, cross-funktionaler und kundenorientierter Arbeitsmodelle übernehmen.