Overhead in Werken neu denken - Transparenz, Struktur und Effizienz im Werkeverbund schaffen

Ein praxisnaher Ansatz für produzierende Unternehmen zur Optimierung indirekter Funktionen

1. Warum der Overhead aus dem Ruder läuft - und wie Werke Ihre Strukturen wieder ins Gleichgewicht bringen können

Hinter jedem Produktionsstandort steht ein komplexes System unterstützender Funktionen - von Instandhaltung, Arbeitsvorbereitung und Logistik/Disposition bis hin zur Qualitätssicherung. Hinzu kommen zentrale Servicebereiche wie Controlling, Buchhaltung, Personal und IT. Diese Overheadfunktionen wachsen mit dem Werk mit, ohne dass Strukturen, Rollen oder Schnittstellen konsequent überprüft oder angepasst werden.

Typisch sind Werkstrukturen, in denen jedes einzelne Werk "sein eigenes" System fährt: eigene AV-Prozesse, unterschiedliche Standards in der Qualitätssicherung, individuell ausgeprägte Personaladministration - unabhängig davon, ob es sich um 200 oder 2.000 Mitarbeitende handelt. In Werkeverbünden führen unklare Rollenteilungen zwischen Standorten und Zentralfunktionen häufig zu überlappenden Verantwortlichkeiten - meist ohne wirksame, standortübergreifende Steuerung. Die Folge: doppelte Tätigkeiten, fragmentierte Abläufe und ein strukturell aufgeblähtes Overhead-Profil gegenüber der direkten Wertschöpfung.

Mit dem Ausbau neuer Standorte wachsen diese Strukturen oft weiter - nicht entlang der tatsächlichen Wertschöpfung oder Komplexität, sondern historisch bedingt. Die Folge ist ein klassischer "Wasserkopf": ein überdimensionaler Overhead, der mit hohem Aufwand das operative Geschäft begleitet, aber nur begrenzt zur eigentlichen Leistungserbringung beiträgt.

Zudem sind viele Abläufe in administrativen und produktionsnahen Supportbereichen stark manuell geprägt - etwa durch doppelte Datenerfassungen, mehrstufige Freigaben oder fragmentierte Berichtssysteme. Ohne regelmäßige Überprüfungen verlangsamen diese Prozesse den Betrieb, führen zu Intransparenz und binden personelle Kapazitäten an Aufgaben, die weder steuernd noch wertschöpfend sind.

Eine strukturierte Analyse der bestehenden Overheadaktivitäten ist der zentrale Hebel, um Transparenz über Aufgaben, Prozesse und Ressourceneinsatz zu schaffen: Welche Tätigkeiten sind wirklich notwendig? Was lässt sich vereinfachen, automatisieren oder zusammenführen?

Und wo kann der Ressourceneinsatz auf ein angemessenes Maß zurückgeführt werden - im Sinne schlanker, robuster und steuerbarer Organisationsstrukturen? Nur auf dieser Basis gelingt es, den Overhead auf ein effizientes Niveau zu bringen- abgestimmt auf Rolle, Größe und Steuerungstiefe des jeweiligen Standorts.

Dass sich dieses Vorgehen auszahlt, belegen zahlreiche Projekte aus der Praxis: Erfahrungswerte zeigen, dass sich die Overheadkosten um 15 bis 20 % senken lassen - in besonders fragmentierten Funktionen oder historisch gewachsenen Strukturen sogar um bis zu 30 %. So konnte ein deutscher Automobilzulieferer durch gezielte Initiativen die Overheadkosten an nur einem Standort um rund 20 Mio. USD reduzieren - bei einem Inhouse-Umsatz von 100 Mio. USD. Eine bemerkenswerte Größenordnung, die zeigt: Wer systematisch Transparenz schafft und konsequent optimiert, kann erhebliche Potenziale heben.

2. Wie der Activity Radar echte Transparenz über Aufgaben, Aufwände und Schnittstellen schafft

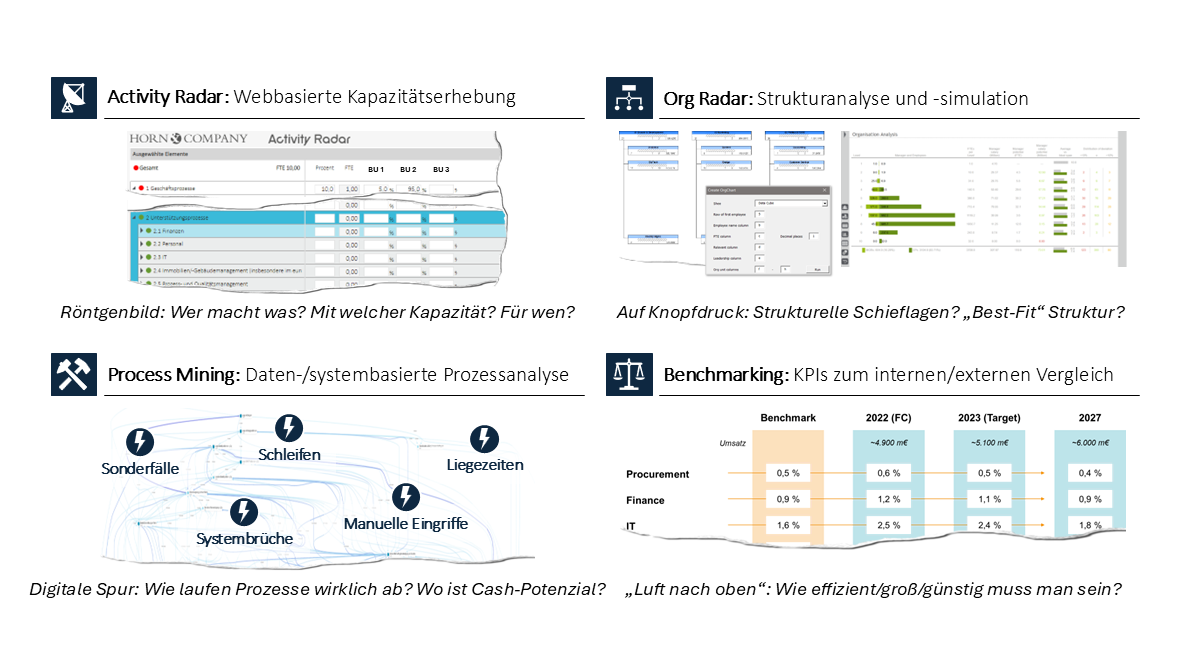

Um die beschriebenen Strukturprobleme fundiert zu adressieren, setzen wir unser webbasiertes Analyse-Tool „Activity Radar“ ein. Es ermöglicht eine schnelle und belastbare Erhebung der tatsächlichen Tätigkeiten auf Ebene einzelner Aktivitäten – quer über alle Overheadfunktionen hinweg. Dabei werden reale Aufwände je Aufgabe systematisch erfasst – faktenbasiert und ohne Interpretationsspielräume.

Im Fokus steht nicht die Aufbauorganisation, sondern der tatsächliche Ressourceneinsatz entlang konkreter Aufgaben – unabhängig davon, in welcher Einheit oder an welchem Standort diese geleistet werden. Durch die End-to-End-Betrachtung von Prozessen über Abteilungs- und Werksgrenzen hinweg, werden insbesondere Schnittstellen und Doppelarbeiten sichtbar. Die Ergebnisse münden in ein detailliertes Aktivitäts- und Kapazitätsprofil, das klar zeigt, wo Ressourcen gebunden sind – und wo strukturelle Ineffizienzen oder Überlagerungen vorliegen.

Zentrale Erfolgsfaktoren des Activity Radar:

- Schnittstellen in den Fokus rücken: Übergaben, doppelte Datenpflege und parallele Strukturen werden prozessübergreifend sichtbar gemacht – ein kritischer Schritt, um Ineffizienzen an den Nahtstellen gezielt zu adressieren.

- Schnelle, objektive Erhebung: Die Datenerhebung erfolgt webbasiert, geräuschlos und innerhalb weniger Tage. Ergebnis sind belastbare Zahlen – keine Meinungen. Das erhöht die Akzeptanz bei den Beteiligten und macht aufwendige Interviewphasen im ersten Schritt überflüssig.

- Granularer Aktivitätsblick statt Organigrammlogik: Erfasst wird, welche konkreten Aufgaben tatsächlich erledigt werden – und wie viel Zeit darauf entfällt. Die Analyse durchbricht Silos und macht deutlich, wo identische Aufgaben mehrfach erledigt werden oder einzelne Funktionen mit zu viel Aufwand an Routinetätigkeiten gebunden sind.

- End-to-End statt Bereichsdenken: Die Analyse folgt den Prozessen vom Ursprung bis zur Wirkung – funktionsübergreifend. Dadurch wird vermieden, dass Maßnahmen nur lokal greifen, aber systemisch wirkungslos bleiben.

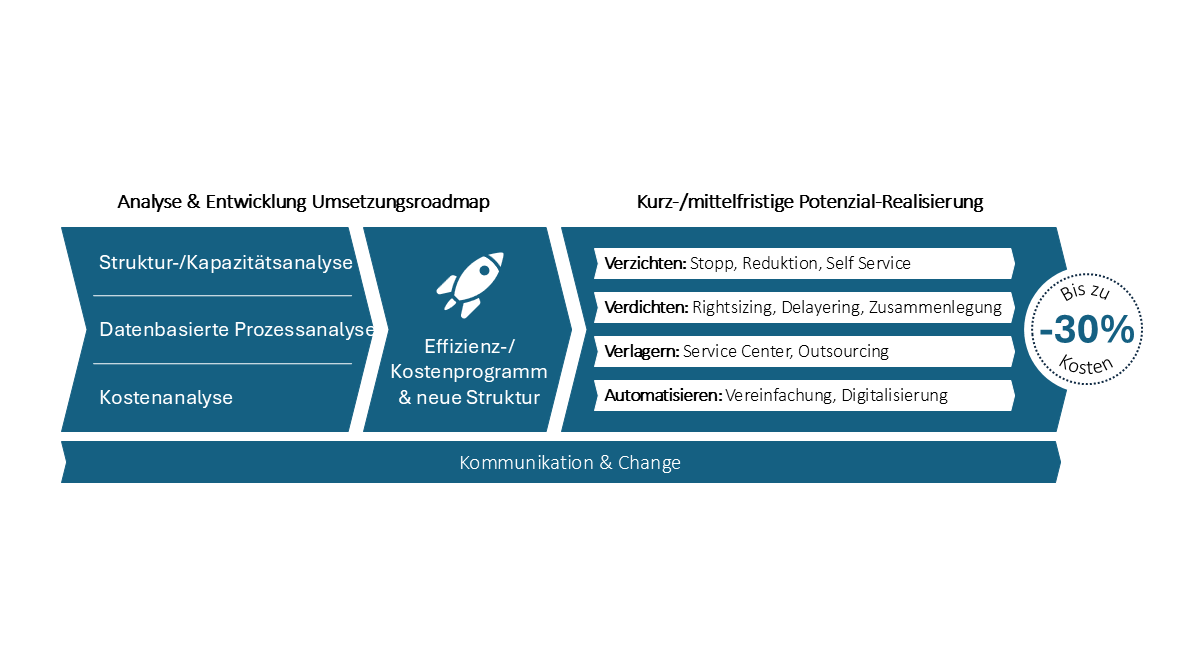

Neben dem Activity Radar kommen bei Bedarf weitere bewährte Analyseinstrumente zum Einsatz (siehe Abbildung 1). Der Org Radar identifiziert strukturelle Schieflagen auf Knopfdruck – etwa überproportionale Führungsspannen oder -ebenen. Process Mining analysiert reale Prozessabläufe anhand von Systemdaten und zeigt auf, wo es zu Engpässen, Umwegen oder Schleifen kommt. Die Ergebnisse aus Activity Radar, Org Radar und Process Mining werden systematisch mit unserer umfassenden Benchmarking-Datenbank abgeglichen. Diese enthält belastbare Vergleichswerte aus der Branche und liefert klare Hinweise darauf, wie man im Wettbewerbsvergleich aufgestellt ist – und wo Handlungsbedarf besteht.

3. Vier Hebel für einen schlanken Overhead – wie aus Analyse konkrete Maßnahmen werden

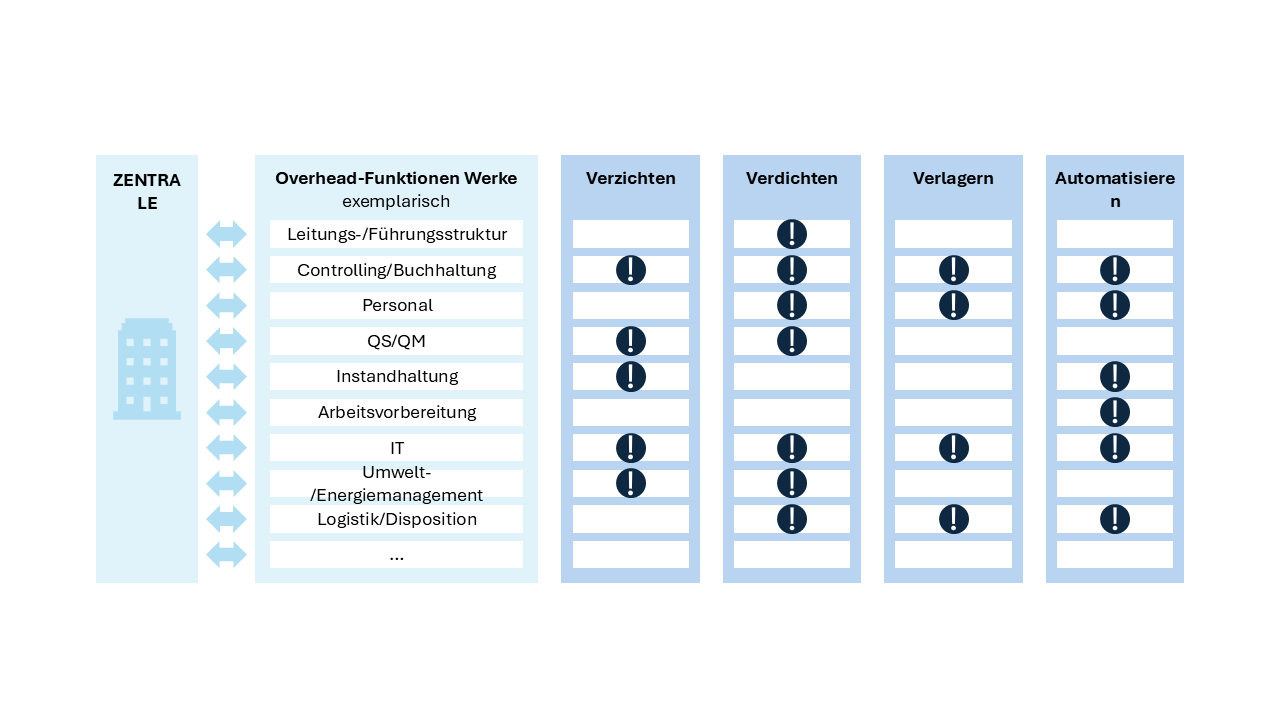

Auf Basis der Analyse werden gezielt Optimierungsansätze identifiziert, um die Overheadfunktionen effizienter, klarer und in ihrer Struktur schlanker zu gestalten. Die wesentlichen Stellhebel lassen sich dabei vier Prinzipien zuordnen, die je nach Standortstruktur und Aufgabenverteilung unterschiedlich stark zum Tragen kommen:

•Verzichten – bewusster Stopp nicht-wertschöpfender Aufgaben

Viele Tätigkeiten bestehen fort, obwohl sie keinen relevanten Beitrag zur Wertschöpfung leisten – sei es, weil sie aus alten Routinen stammen, niemand mehr ihren Nutzen hinterfragt oder weil sie lediglich der internen Absicherung dienen. Dazu zählen etwa Berichte, die niemand liest, regelmäßige Abstimmungsrunden ohne Entscheidungskompetenz oder redundante Aufbereitungen für verschiedene Hierarchieebenen. Solche Aufgaben werden konsequent gestrichen oder – wo möglich – durch einfache Self-Service-Formate ersetzt. Die Reduktion nicht-wertschöpfender Aktivitäten schafft sofort Kapazität für relevante Aufgaben.

• Verdichten – Strukturverschlankung durch Bündelung und klare Schnittstellen

Immer wieder zeigt sich, dass vergleichbare Aufgaben in mehreren Einheiten parallel erbracht werden – oft mit unterschiedlicher Systematik und ohne übergreifende Steuerung. Durch gezielte Zusammenlegung, z. B. über ein zentrales Team für die Instandhaltungsplanung oder über eine übergreifende Rolle im Qualitätsmanagement, lassen sich Doppelstrukturen abbauen und Skaleneffekte realisieren. Gleichzeitig reduziert ein „Delayering“ – also der Abbau unnötiger Koordinierungsebenen – Reibungsverluste und stärkt direkte Führungsbeziehungen. Das Ergebnis ist eine substanzielle Verringerung der Managementdichte bei gleichzeitiger Neuordnung der operativen Verantwortung – zugunsten schnellerer Entscheidungen, klarerer Rollen und höherer Umsetzungskraft.

• Verlagern – Aufgaben dorthin bringen, wo sie effizienter oder kostengünstiger erledigt werden können

Viele Tätigkeiten im Overheadbereich sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Das eröffnet Potenziale zur Verlagerung – etwa in zentrale Serviceeinheiten (z. B. HR-Administration, IT-Basissupport, Rechnungsbearbeitung) oder in spezialisierte Teams innerhalb eines Standortclusters. Entscheidend ist: Die Aufgabe wird dort verankert, wo sie entweder effizienter oder zu geringeren Faktorkosten erbracht werden kann. Je nach Komplexität und Steuerbarkeit ist auch ein gezieltes Outsourcing denkbar – vorausgesetzt, Transparenz und Governance sind sichergestellt.

•Automatisieren – digitale Lösungen für manuelle Routinen nutzen

Viele Overheadprozesse sind durch manuelle Routinen geprägt – von der Datenerfassung über Genehmigungsschleifen bis hin zur Berichterstellung. Gerade in produktionsnahen Funktionen wie dem technischen Service oder der Stammdatenpflege lassen sich repetitive Tätigkeiten digitalisieren – durch Workflow-Tools, Schnittstellenautomatisierung oder analytikgestützte Auswertungen. Auch Self-Service-Portale, z. B. für Urlaubsanträge oder Materialanforderungen, entlasten Fachbereiche und erhöhen gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit.

Gerade in administrativen Kernbereichen wie Controlling und Buchhaltung lässt sich ein ganzes Maßnahmenbündel aktivieren – von verzichten, über verdichten und verlagern bis hin zu automatisieren (siehe Abbildung 2). Voraussetzung dafür ist volle Transparenz über die tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben – sowohl in den Werken als auch in der Zentrale. In der Praxis zeigt sich häufig: Viele Tätigkeiten sind mehrfach vorhanden – nicht nur doppelt zwischen Werk und Zentrale, sondern auch redundant zwischen einzelnen Standorten.

4. Zielbild für den Werkeverbund - wie ein schlankes Operating Model den Overhead neu verteilt

Basierend auf den identifizierten Hebeln wird ein Target Operating Model entwickelt, das die Overheadfunktionen innerhalb der Werks- und Zentralstruktur neu organisiert – nicht als standardisierte Blaupause, sondern passgenau entlang der realen Rollen, Aufgaben und Größen einzelner Werke im Verbund. Dabei steht insbesondere die sinnvolle Einbettung in die bestehende globale Matrixorganisation im Fokus: Ziel ist es, klare Verantwortlichkeiten zu definieren, Doppelarbeiten zu vermeiden und unterstützende Funktionen dort zu verankern, wo sie am effizientesten erbracht werden können – sei es zentral, dezentral oder hybrid. Der Org Radar dient hierbei als Tool zur Simulations- und Entscheidungsunterstützung: Er erlaubt die Bewertung alternativer Organisationsszenarien.

Ein zentrales Element der Reorganisation ist das Lead-Plant-Prinzip: Anstatt dass jedes Werk dieselben Aufgaben erfüllt, übernimmt ein ausgewählter Standort definierte Funktionen für mehrere Werke oder ganze Produktionscluster. Denkbar sind beispielsweise ein Lead-Werk für die zentrale Produktionsplanung und -steuerung (z. B. für Serienanläufe), ein AV-Kompetenzzentrum für gleiche Anlagentechnik oder ein Standort, der das Produktionscontrolling mehrerer Schwesterwerke übernimmt. So entstehen Skaleneffekte, Spezialisierung und einheitliche Standards – ohne die operative Autonomie unnötig zu beschneiden.

Dort, wo Aufgaben nicht standortspezifisch oder produktionsnah sind, bietet sich eine konsequente Verlagerung in Shared Functions an. Typische Beispiele hierfür sind:

- Personaladministration (Verträge, Zeugnisse, Zeitwirtschaft)

- IT-Support (First-Level, Berechtigungen, Hardwareverwaltung)

- Einkaufsabwicklung für Nichtproduktionsmaterial

- Rechnungsverarbeitung und Buchhaltung

Diese Dienste werden zentral gebündelt, mit klar definierten Leistungen (z. B. über Service Level Agreements) und abgestimmten Schnittstellen zu den Werken. Entscheidend ist: Shared Functions müssen produktionsdienlich arbeiten – standardisiert, aber nicht bürokratisch. Sie entlasten die Werke von rein administrativen Aufgaben, ohne Prozesse unnötig zu verkomplizieren.

Die Strukturierung der Overheadfunktionen erfolgt nicht „top-down“ aus der Zentrale, sondern entlang der Frage: Was braucht ein Werk mit beispielsweise 120 Mitarbeitenden und Rolle X tatsächlich – und was nicht? So wird ein Komponentenwerk mit 120 Mitarbeitenden nicht mit einem Serienwerk mit 800 Mitarbeitenden gleich organisiert sein müssen. Aber: Die Anforderungen an Transparenz, Verlässlichkeit und Anbindung an zentrale Systeme gelten für beide.

Im Zielbild ergibt sich so eine klar verteilte Rollenarchitektur:

- Jedes Werk hat einen abgestimmten Overhead-Funktionsumfang – abhängig von Größe, Rolle, Komplexität.

- Aufgaben werden dort verankert, wo sie sinnvoll aufgehoben sind: produktionsnah im Werk, standardisiert in der Lead-Plant oder transaktional im Shared Service.

- Die Zentrale übernimmt Steuerung und Governance – nicht operative Aufgaben.

- Doppelarbeiten entfallen, Zuständigkeiten sind eindeutig zugewiesen.

Gleichzeitig werden überflüssige Koordinierungsebenen reduziert. Viele der heute bestehenden Schnittstellenrollen (z. B. „Kommunikationsschnittstelle zur Zentrale“, „Sammelstelle für Berichte“, „lokale Schulungskoordination“) entstehen nur, weil Prozesse unklar oder redundant sind. Durch klar strukturierte Verantwortlichkeiten, flache Hierarchien und das Prinzip „ein Prozess – eine Verantwortung“ entsteht eine schlanke, leistungsfähige Organisation.

Ein zukunftsfähiger Overhead-Footprint im Werkeverbund bedeutet dabei nicht, alles zentralisieren zu müssen – sondern: Jede Aufgabe gehört dorthin, wo sie wirksam, effizient und steuerbar erfüllt werden kann.

5. Wie Umsetzung gelingt - mit klarer Priorisierung, Verantwortung und Wirkung

Die strukturelle Analyse ist der Ausgangspunkt – ihr Wert entsteht erst durch eine konsequente Umsetzung. Entscheidend ist nicht das Konzept auf dem Papier, sondern der Effekt im Werk: spürbare Entlastung der indirekten Bereiche, klar definierte Zuständigkeiten und stabilere, weniger fehleranfällige Abläufe. Im Fokus stehen Aufwand und Wirkung in unterstützenden Funktionen – und die Frage, wie diese effizienter organisiert und nachhaltig verankert werden können.

- Konkrete Maßnahmenplanung entlang klarer Hebel

Aus dem Aktivitätsprofil entsteht ein faktenbasierter Fahrplan, individuell zugeschnitten auf das jeweilige Werk oder Werkenetzwerk: Welche Funktionen sind überbesetzt? Wo laufen Aufgaben redundant? Welche Tätigkeiten lassen sich digitalisieren, bündeln oder streichen? Erste Quick Wins – etwa der Wegfall von Berichtspflichten, die keinen Mehrwert erzeugen, oder die Vereinfachung von Reiseabrechnungsprozessen – bringen sofortige Entlastung.

- Veränderungen erklären – nicht verordnen

Gerade in gewachsenen Strukturen ist Veränderung erklärungsbedürftig. Statt allgemeiner Change-Botschaften braucht es Klartext: Was ändert sich konkret? Warum ist es notwendig? Wer übernimmt künftig welche Rolle? Die Kommunikation sollte gemeinsam durch Werksleitung, Funktionsverantwortliche und zentrale Stellen getragen werden – als Zeichen gemeinsamer Verantwortung und klarer Steuerung. Ziel ist, Unsicherheit zu reduzieren und Mitwirkung zu ermöglichen – nicht Widerstand zu provozieren.

- Ergebnisse sichern – durch Steuerung, Zahlen und Linienverankerung

Die beste Maßnahme entfaltet erst dann Wirkung, wenn sie konsequent umgesetzt und in der Organisation verankert ist. Eine schlanke, aber stringente Projektsteuerung mit klaren Meilensteinen, KPIs und regelmäßigen Reviews bildet dabei das Rückgrat. Entscheidend ist jedoch: Neue Rollen und Verantwortlichkeiten müssen auch operativ in der Linienorganisation verankert sein – etwa über Stellenbeschreibungen, Zielvereinbarungen und Management-Cockpits.

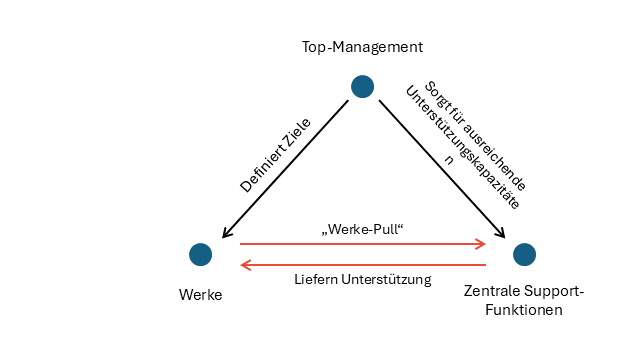

Das Steuerungssystem basiert auf einem klaren Dreiklang (vgl. Abbildung 3). Zielvorgaben werden direkt vom Top-Management in die Werke kaskadiert, das Management stellt zudem sicher, dass ausreichend Kapazitäten in den zentralen Supportfunktionen (z. B. OpEx, Controlling, IT) zur Verfügung stehen. Die Aktivierung dieser zentralen Ressourcen erfolgt ausschließlich durch ein bedarfsgesteuertes Pull-Prinzip aus den Werken – nicht automatisch oder durch zentralen Push. Nur bei konkretem Bedarf liefern Supportfunktionen gezielte Unterstützung. Das stellt sicher, dass zentrale Ressourcen effizient und nutzenorientiert eingesetzt werden – und die Werksverantwortung gestärkt wird.

Klarheit von Analyse: Quick-Benchmarking als erste Orientierung

Bevor der Activity Radar zum Einsatz kommt, stellt sich oft die Frage: Besteht überhaupt Handlungsbedarf - oder ist unsere Overheadstruktur im Werk wettbewerbsfähig?

Im Rahmen eines initialen Quick-Benchmarkings spiegeln wir die Kapazitäten zentraler Werkfunktionen - etwa im Controlling, HR, Logistiksteuerung oder IT - gegen Vergleichswerte aus ähnliche aufgestellten Produktionsunternehmen der jeweiligen Branche. Dieser externe Abgleich ermöglicht eine erste fundierte Einschätzung: Wo liegt potenzielle Übersetzungen oder strukturelle Auffälligkeiten, die einen vertieften Check rechtfertigen?

Bei erkennbaren Auffälligkeiten kann anschließend eine Analyse mit dem Activity Radar gestartet werden. Innerhalb von nur 6-8 Wochen lassen sich dann belastbare Daten erheben, Handlungsfelder identifizieren und konkrete Maßnahmen ableiten - fundiert, praxistauglich und umsetzbar im laufenden Betrieb (vgl. Abbildung unten).

- > Gerne stellen wir Ihnen unsere Vorgehen und den Activity Radar in einem kurzen Gespräch vor - oder diskutieren den Ansatz für ein initiales Benchmarking.