Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) – kurz erklärt

Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) setzt der deutsche Gesetzgeber die EU-Whistleblower-Richtlinie um. Das Gesetz soll den Schutz von hinweisgebenden Personen im beruflichen Umfeld gewährleisten und die Prozesse rund um die Whistleblowing-Prozesse transparent regulieren.

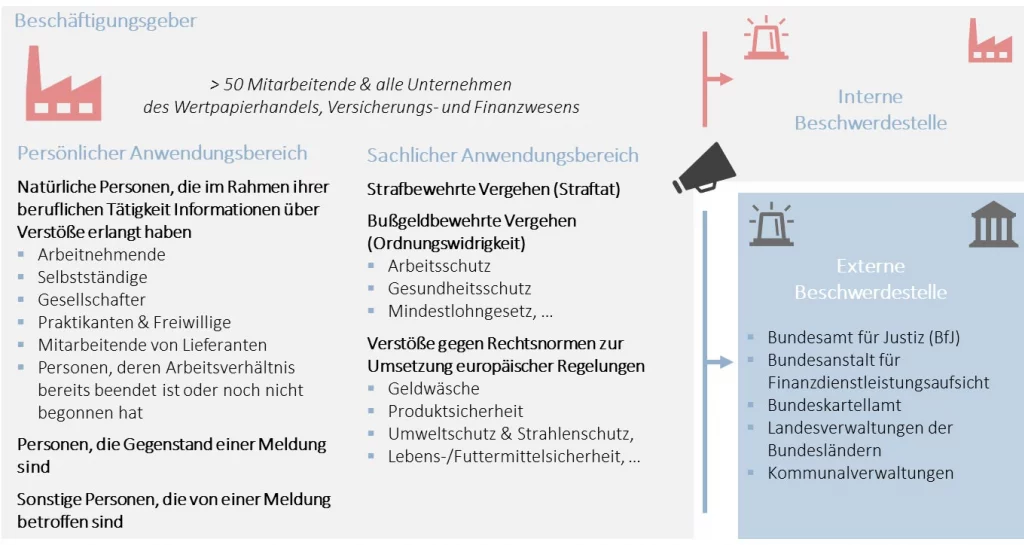

Betroffene Unternehmen

Alle Unternehmen („Beschäftigungsgeber“) mit mindestens 50 Beschäftigten sind vom HinSchG betroffen. Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten sind auch Unternehmen im Bereich des Wertpapierhandels sowie Versicherungs- und Finanzwesens betroffen. Unterschiede ergeben sich lediglich bei den Umsetzungsfristen.

Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten und alle Unternehmen im Bereich des Wertpapierhandels sowie Versicherungs- und Finanzwesens, hatten die Vorgaben des HinSchG bis zum 02. Juli 2023 umzusetzen. Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten mussten den Neuregelungen ab dem 17. Dezember 2023 entsprechen.

Persönlicher Anwendungsbereich

Der gesetzliche Anwendungsbereich umfasst hinweisgebende Personen, die Beschäftigte der betroffenen Unternehmen oder Behörden sein können. Darüber hinaus können auch Beschäftigte von Zulieferern, Leiharbeitsfirmen sowie Anteilseigner hinweisgebende Personen sein. Es werden Personen geschützt, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind, sowie sonstige Personen, die von einer Meldung oder Offenlegung betroffen sind.

Sachlicher Anwendungsbereich

Tatbestände, die ein Whistleblower melden kann sind Verstöße gegen Strafvorschriften und bußgeldbewehrte Verstöße, jeweils nach deutschem Recht. Zudem sind im Gesetz Regelungen erfasst, welche Verstöße bei der Umsetzung europäischer Rechtsnormen angehen.

Anwendungsbereiche Hin-Sch-G

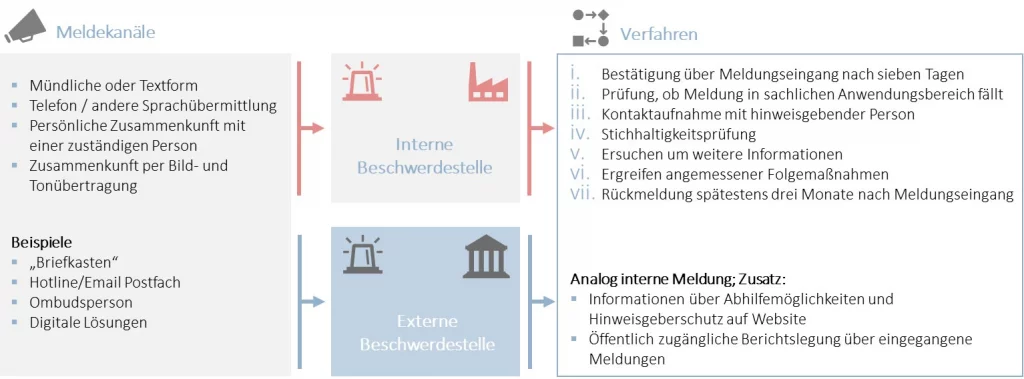

Meldewege

Hinweisgeber haben die Wahl zwischen internen und externen Meldungen. Der Beschäftigungsgeber soll jedoch Anreize schaffen, dass sich hinweisgebende Personen zunächst an die jeweilige interne Meldestelle des Beschäftigungsgebers wenden. Erst danach sollten Meldungen bei externen Meldestellen des Bundes, Landes oder der Kommunen eingereicht werden.

Meldekanäle

Interne Meldungen und Externe Meldungen müssen Meldungen in mündlicher oder in Textform ermöglichen. Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder mittels einer anderen Art der Sprachübermittlung möglich sein. Auf Wunsch der hinweisgebenden Person sollte innerhalb einer angemessenen Zeit ein persönliches Treffen mit einer zuständigen Person der internen oder externen Meldestelle ermöglicht werden. Mit Einwilligung der hinweisgebenden Person kann eine Besprechung auch per Bild- und Tonübertragung erfolgen.

|

Anforderungen und Verfahren

Meldestellen müssen mit unabhängigen und fachkundigen Personen besetzt werden. Die interne Meldestelle muss dabei nicht zwangsläufig im Unternehmen selbst angesiedelt sein, stattdessen kann die Rolle auch von einem Dritten übernommen werden.

Die sich auf einem Hinweis ergebenden möglichen Folgemaßnahmen sind durch das HinSchG in Form von Anforderungen abgedeckt. Folgemaßnahmen können z.B. die Notwendigkeit interner Nachforschungen oder die Einbindung zuständiger Behörden sein. Daneben macht der Gesetzgeber Vorgaben zu u.a. Bearbeitungsfristen und Dokumentationspflichten.

Eine wesentliche Verfahrensanforderung ist die jederzeitige Gewährleistung der Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person durch den Beschäftigungsgeber bzw. die Meldestelle. Personen außerhalb der Meldestelle dürfen deshalb keinen Zugriff auf Daten hinweisgebender Personen haben. Die Anonymität hinweisgebender Personen darf nur in speziellen Fällen aufgegeben werden, so vor allem auf Anforderung von Behörden oder bei Missbrauch durch die hinweisgebenden Personen selbst.

Kanäle & Verfahren

Schutzmaßnahmen

Kernstück des Gesetzes ist die Vermeidung von beruflichen Benachteiligungen der Whistleblower. Deshalb sind alle gegen eine hinweisgebende Person gerichteten Repressalien ausdrücklich verboten, sofern die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Meldung im Rahmen des Whistleblowing erfüllt sind. Das heißt, dass jegliche ungerechtfertigte Benachteiligungen, wie z.B. Kündigungen, Abmahnungen, Versagung einer Beförderung oder Diskriminierung unerlaubt sind.

Hierfür besteht zum Schutz der hinweisgebenden Person vor beruflichen Nachteilen zudem eine Beweislastumkehr. Beanstandet eine hinweisgebende Person in Folge einer Meldung einen beruflichen Nachteil, trägt allein der Arbeitgeber die Beweislast. Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass der Nachteil nicht im Zusammenhang mit der Meldung steht.

Sanktionen

Der Gesetzgeber sieht bei der Verhinderung einer Meldung und der darauffolgenden Kommunikation ein Bußgeld von bis zu EUR 50.000 vor. Das gleiche Bußgeld gilt auch für das Ergreifen einer verbotenen Repressalie oder das vorsätzliche oder leichtfertige Missachten des Vertraulichkeitsgebotes.

Das fahrlässige Missachten des Vertraulichkeitsgebotes wird mit einem Bußgeld von bis zu EUR 10.000 geahndet. Unternehmen, die ihrer Pflicht zur Einrichtung und zum Betrieb einer internen Meldestelle nicht nachkommen, droht eine Geldbuße von bis zu EUR 20.000.

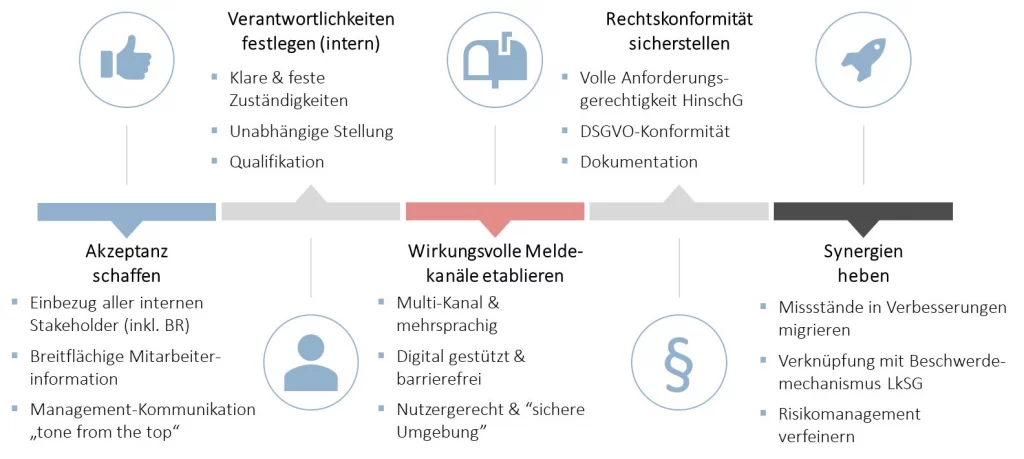

Umsetzungsherausforderungen & Chancen

Um Mitarbeitenden den Gebrauch der vorrangig zu nutzenden, internen Meldestelle zu erleichtern, muss das Hinweisgebersystem transparent ausgestaltet werden. Beschäftigte und das Management sollten deshalb über die Hintergründe, die Methodik und die konkrete Anwendung des Hinweisgebersystems frühzeitig und vollumfänglich informiert werden. Flankierend hierzu ist ratsam, eine unternehmensinterne Hinweisgeberrichtlinie zu implementieren, bzw. die Anforderungen des HinSchG in einen Verhaltenskodex einzubetten.

Damit ausreichend Zeit für die technische Umsetzung und die Umsetzung anderer rechtlicher Rahmenbedingungen, wie etwa Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats oder die wichtigen Datenschutzanforderungen, bleibt, sollte mit den Maßnahmenimplementierungen unbedingt jetzt begonnen werden. Personen sollten mit den anstehenden Aufgaben betraut werden.

Erfolgsfaktoren der Umsetzung

Ob der engen Umsetzungsfristen, bedarf das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz nun erhöhter Aufmerksamkeit. Insbesondere auf mittelständische Unternehmen kommen neue Pflichten zu, die administrativ und personell herausfordernd sein können. Dem gegenüber stehen eine erhöhte Transparenz zu etwaigen Missständen im Geschäftsbetrieb und dem damit verbundenen Aufzeigen von Verbesserungspotenzialen. Insbesondere wird die Möglichkeit geschaffen, Mitarbeitenden einen sicheren Rahmen zu geben, um Verfehlungen (im Sinne der sachlichen Anwendungsbereiche) offenzulegen.

| Horn & Company unterstützt bei der Implementierung der Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes und nutzt dabei bestmöglich Synergien zu anderen Regelungen mit ähnlichem Hinweisgebercharakter, wie z.B. dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Sprechen Sie uns gerne an. |