Dekarbonisierung in energieintensiven Prozessindustrien

Dekarbonisierung ist ein Prozess, der die CO2-Emissionen wirtschaftlicher Aktivitäten mit besonderem Schwerpunkt auf dem Energiesektor reduziert und vermeidet. Das Endziel ist eine klimaneutrale Wirtschaft, in der unvermeidbare Emissionen durch natürliche oder technische Absorptionsprozesse ausgeglichen werden. Dieser Übergang ist jedoch mit erheblichen Herausforderungen verbunden, besonders für energieintensive Industrien: Wie können Unternehmen, die zum Beispiel Chemikalien, Metalle und Baumaterialien herstellen, ihren Betrieb und ihre Wertschöpfungskette effektiv dekarbonisieren, um sowohl die gesetzlichen als auch die wirtschaftlichen Anforderungen zu erfüllen?

Ein praktisches Beispiel: Integration von erneuerbaren Energien und Wärmespeicherung

Ein überzeugendes Beispiel für die Dekarbonisierung in der Praxis ist ein Projekt, bei dem ein Photovoltaik-Park errichtet wurde, um den Strombedarf einer Anlage zur Zucker- und Ethanolproduktion zu decken, die auf saubere Energie umstellt, um ihren Betrieb zu dekarbonisieren. Die vom PV-Park erzeugte überschüssige Energie wird in einem thermischen Energiespeichersystem gespeichert und dann in Form von Dampf in die Rohrleitungen des Unternehmens eingespeist. Dieser kombinierte Ansatz ist selbst bei den heutigen Energiepreisen wirtschaftlich vertretbar. Durch die Integration erneuerbarer Energiequellen und ihrer Speicherung in eine bestehende Produktionsinfrastruktur zeigt das Projekt, wie Unternehmen konkrete Schritte zur Dekarbonisierung ihrer Betriebe machen können und dabei ihre Produktivität behalten.

Politische Rahmenbedingungen und Regulierungsdruck

Einzelne Projekte zeigen zwar das Potenzial der Dekarbonisierung, ihr Erfolg hängt jedoch häufig von unterstützenden politischen Rahmenbedingungen und einem positiven regulatorischen Umfeld ab. Die Europäische Kommission hat ehrgeizige politische Rahmenwerke wie den Green-Deal-Industrieplan, den Net-Zero-Industry Act und das Fit-for-55-Paket festgelegt, um die nachhaltige Transformation der Industrie voranzutreiben. Diese Initiativen unterstreichen die Verpflichtung der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Doch die Unternehmen sehen sich nicht nur durch gesetzliche Vorgaben wie die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), sondern auch durch steigende Energiekosten und eskalierende CO₂-Preise einem wachsenden Druck ausgesetzt. Nach den Szenarien der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Weltbank dürften die CO₂-Preise in den nächsten zehn Jahren je nach Markt- und Regulierungsentwicklung jährlich um 10 bis 15 Prozent steigen. Das zwingt Unternehmen, die Investitionen in die Dekarbonisierung voranzutreiben, bevor die Kosten für Emissionszertifikate signifikante Auswirkungen auf das Endergebnis haben.

Die Rolle der Prozessindustrie bei der Dekarbonisierung

Die verarbeitende Industrie, die Chemikalien, Baustoffe, Metalle und andere energieintensive Sektoren umfasst, spielt eine zentrale Rolle bei den weltweiten Bemühungen um die Dekarbonisierung. Auf diese Branchen entfällt ein erheblicher Anteil der weltweiten CO₂-Emissionen, die nach dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol in drei Bereiche eingeteilt werden können:

Prozessbedingte Emissionen (Scope 1)

Direkte Emissionen aus chemischen Reaktionen, wie z. B. die Kalzinierung von Kalkstein bei der Zementherstellung.

Energiebezogene Emissionen (Scope 1 & 2)

Emissionen aus vor Ort verbrannten fossilen Brennstoffen (Scope 1) und zugekauftem Strom oder Dampf (Scope 2).

Indirekte Emissionen (Scope 3

Emissionen aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten, einschließlich Rohstoffproduktion, Transport und Produktnutzung.

Angesichts dieser Komplexität müssen Unternehmen der Dekarbonisierung ihrer gesamten Wertschöpfungskette, von den Produktionsprozessen bis zur Nutzung ihrer Produkte und Dienstleistungen, Priorität einräumen. Dieser ganzheitliche Ansatz ist nicht nur für die Bewältigung rechtlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Förderung der langfristigen Nachhaltigkeit in einer sich rasch entwickelnden globalen Wirtschaftsumfeld.

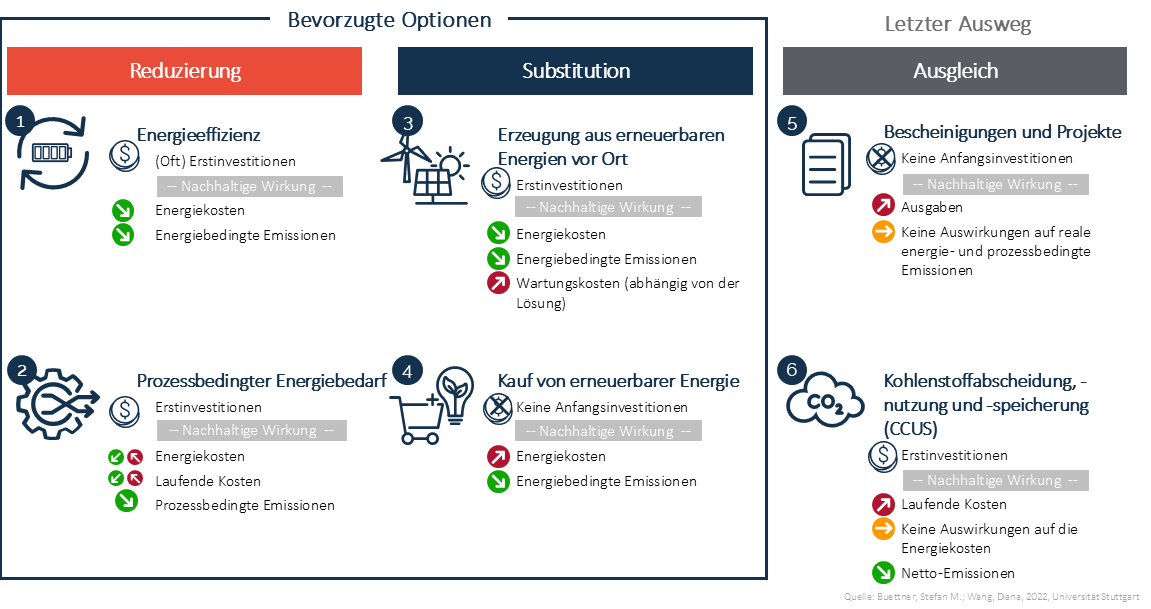

Technologische Ansätze zur Dekarbonisierung der Prozessindustrie

Die Dekarbonisierung der Prozessindustrie kann auf verschiedene Weise vorangetrieben werden (siehe Abbildung unten). Konkrete Dekarbonisierungskonzepte sind notwendig und machbar. Der Handlungsrahmen dafür ist gleichzeitig äußerst komplex und spezifisch, je nach Geschäftsmodell, Produktportfolio und Einsatz von Technologie.

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

Die Optimierung des Energieverbrauchs spielt in der Prozessindustrie eine entscheidende Rolle und bietet ein großes Potenzial zur Emissionsminderung. Maßnahmen wie die Optimierung von Wärmetauschern in Chemieanlagen, die Verbesserung von Destillationsprozessen oder die Einführung von Wärmerückgewinnungssystemen in Hochtemperaturprozessen können zu erheblichen Einsparungen führen. Moderne Prozessleitsysteme und Sensorik helfen dabei, den Energieeinsatz präzise zu steuern und Verluste zu minimieren. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bieten oft das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil sie die bestehende Infrastruktur verbessern und zu schnellen Einsparungen führen.

Energieumwandlung

Die direkte Nutzung erneuerbarer Energien ist in der Prozessindustrie eine besondere Herausforderung, da häufig eine kontinuierliche Energieversorgung und hohe Temperaturen erforderlich sind. Dennoch ist die Nutzung erneuerbarer Energien wie Sonne, Wind und Erdwärme ein wichtiger Hebel zur Dekarbonisierung. Der aus Solar- und Windkraftanlagen erzeugte Strom kann für energieintensive Prozesse wie Elektrolyse oder elektrische Wärmeerzeugung genutzt werden. So könnten beispielsweise elektrische Heizkessel oder Lichtbogenöfen fossile Brennstoffe ersetzen. Geothermische Energie wiederum bietet eine stabile und langfristige Quelle für Prozesswärme in Branchen wie der Chemie- und Papierindustrie. Weil erneuerbare Energien oft wetter- und tageszeitabhängig sind, werden häufig Energiespeichersysteme eingesetzt. Überschüssige Wärme wird mit Hilfe von thermischen Speichersystemen gespeichert und kann bei Bedarf als Energiequelle zur Verfügung gestellt werden. Batteriespeichersysteme können den Strombedarf in Anlagen mit schwankender Produktion ausgleichen und eine flexible Energieversorgung ermöglichen. In manchen Fällen ist trotz der Speicherung erneuerbarer Energien ein Ausbau des Netzes erforderlich, der jedoch durch den Einsatz erneuerbarer Energien erheblich reduziert werden kann.

Verwendung von grünem Wasserstoff

Grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, bietet ein enormes Potenzial für die Dekarbonisierung wichtiger Industrieprozesse. In der chemischen Industrie könnte Wasserstoff zum Beispiel bei der Ammoniaksynthese fossile Rohstoffe vollständig ersetzen. Ammoniak ist ein wichtiger Rohstoff für Düngemittel und andere chemische Produkte, und die Umstellung auf grünen Wasserstoff würde die Emissionen aus diesem Prozess erheblich reduzieren. Darüber hinaus spielt grüner Wasserstoff auch bei der Stahlerzeugung eine wichtige Rolle, da er den Übergang vom traditionellen, kohlenstoffintensiven Hochofenverfahren zum sogenannten Direktreduktionsverfahren. ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird Wasserstoff anstelle von Koks zur Reduktion von Eisenerz verwendet, wodurch CO₂-Emissionen praktisch vermieden werden können.

Insgesamt erfordert die Dekarbonisierung einen ganzheitlichen und strukturierten Ansatz, der auf verschiedenen Ebenen ansetzt. Die Herausforderungen liegen nicht nur in der technologischen Umsetzung, sondern auch in der Umgestaltung von Geschäftsmodellen, Politik und Gesellschaft, um einen nachhaltigen Wandel zu fördern.

Wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen und Chancen

Die Dekarbonisierung der Prozessindustrie ist eine der wichtigsten Transformationsaufgaben unserer Zeit. Doch der mitunter disruptive Charakter dieser Transformation bringt einige Herausforderungen mit sich.

Eine große Herausforderung sind die Kosten der Dekarbonisierung. Viele Umsetzungsmaßnahmen erfordern erhebliche Investitionen, sei es in die Entwicklung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die Einführung energieeffizienter Technologien oder die Anpassung von Produktionsprozessen. Die Unternehmen stehen daher vor der Herausforderung, mit hohen Kosten für neue Technologien, unsicheren CO₂-Preisentwicklungen und steigenden Energiekosten fertig zu werden. Kosten-Nutzen-Analysen sind eine wesentliche Maßnahme zur Ermittlung der Dekarbonisierungsstrategien mit dem größten wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen. Darüber hinaus können Finanzierungsmodelle wie grüne Anleihen, öffentlich-private Partnerschaften oder staatliche Förderprogramme helfen, finanzielle Hürden zu überwinden. Gleichzeitig führen frühzeitige Investitionen in emissionsarme Technologien zu Wettbewerbsvorteilen, zum Beispiel durch klimafreundliche Produkte oder den Zugang zu neuen Märkten.

Trotz der Herausforderungen bietet die Dekarbonisierung den Unternehmen der Prozessindustrie auch die Chance, durch Innovation und strategische Anpassungen langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und von einem wachsenden Markt für nachhaltige Lösungen zu profitieren.

Strategien für die Umsetzung

Ein Umsetzungsplan für die Dekarbonisierung beginnt mit einer umfassenden Bestandsaufnahme des Kohlenstoff-Fußabdrucks, um Emissionsquellen und Prioritäten zu ermitteln. Anschließend werden quantifizierbare und erreichbare Dekarbonisierungsziele festgelegt. Darauf aufbauend wird eine Strategie mit klaren Maßnahmen, Zeitplänen, Zuständigkeiten und Ressourcenzuweisungen entwickelt, die z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder nachhaltige Lieferketten umfasst. Regelmäßige Überprüfungen und Berichte sind entscheidend für den Erfolg, um Fortschritte zu bewerten und Anpassungen vorzunehmen. Eine transparente Kommunikation über Dekarbonisierungsziele und -fortschritte stärkt das Vertrauen der Stakeholder und positioniert das Unternehmen als engagierten Akteur im Klimaschutz.

ConMoto und Horn & Company verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Unterstützung von ESG-Transformationsprozessen in Unternehmen. Unsere Expertise reicht von der Entwicklung allgemeiner Nachhaltigkeitsstrategien bis hin zur konkreten Umsetzung von Dekarbonisierungsmaßnahmen. Mit unserer Unterstützung definieren wir Ihren geeigneten Dekarbonisierungsplan und helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Dekarbonisierungsstrategie.